La base de données Pinakes : textes et manuscrits grecs rassemble la tradition manuscrite des textes grecs antérieurs au XVIe siècle, à partir des catalogues des bibliothèques du monde entier. Elle a été constituée à partir de 1971 au Pontifical Institute of Mediaeval Studies de Toronto. Depuis 1993, la section grecque de l’IRHT assure le développement informatique de la base, son alimentation et la mise à jour des données. Elle sert également de centre au réseau Diktyon, qui fournit des identifiants numériques stables et uniques pour tous les manuscrits grecs conservés dans le monde.

Quelques chiffres (novembre 2024)

- 74 584 cotes de manuscrits.

- 18 937 œuvres recensées pour 3 021 auteurs.

- 253 420 témoins (copies d’un texte dans un manuscrit).

- 11 600 consultations mensuelles environ, 4 100 visiteurs uniques par mois (octobre 2024).

En pratique

- Alimentation quotidienne de la base par saisie systématique de tous les nouveaux catalogues imprimés de manuscrits grecs et d’un certain nombre d’éditions récentes.

- Veille bibliographique sur les manuscrits, à partir du dépouillement d’une vingtaine de revues et des ouvrages récemment parus. Le fichier bibliographique manuel, arrêté en 1995, a été en grande partie intégré dans la base, grâce à un financement de l’equipex Biblissima. D’autres fichiers (incipit des textes grecs, copistes et possesseurs) ont également été intégrés dans la base en tout ou partie.

- Révision systématique, nettoyage et mise à jour des données existantes. La base constitue désormais un répertoire mondial exhaustif des cotes de manuscrits grecs existantes, qui sert de centre à Dikyton, un réseau numérique international de bases de données sur les manuscrits grecs, avec mise en place d’identifiants de référence, uniques et stables, pour chaque manuscrit.

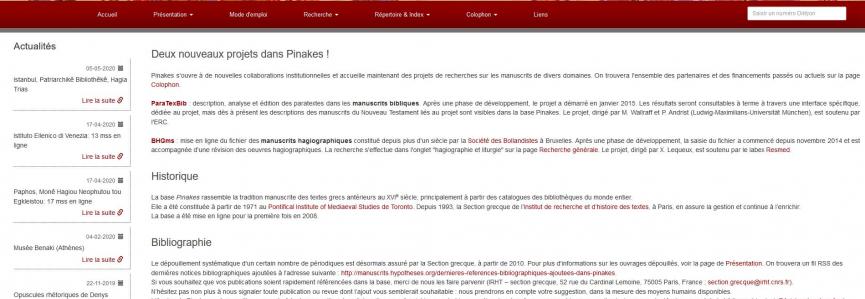

- Partenariats internationaux autour de Pinakes : projet BHGms avec la Société des Bollandistes à Bruxelles ; projet ParaTexBib avec l’Université de Bâle, puis l’Université de Munich ; projet RAP (Repertorium Auctorum polemicorum), avec l’Université Ca’ Foscari de Venise et l’UMR 8167 (Mondes byzantins).

- Ouverture de la base à collaborations externes sur une base individuelle, depuis l’automne 2022.

Responsable(s) IRHT

Lien vers la ressource